本文由医脉通整理自中国医学科学院肿瘤医院赵平教授4月30日在中国抗癌协会肿瘤心理学专业委员会(CPOS)学术年会暨第七届北京大学肿瘤医院肿瘤心理与姑息治疗学习班的报告。

赵平教授

各位下午好,今天我站在这里,有点忐忑不安。为什么呢?因为坐在这个会场里的都是肿瘤心理学方面的专家,而我不是。如果论开刀,你们在座的可能很少有人能开得过我,但是要谈心理学,我的确是一个外行。一般的聪明人不愿意做自己最不擅长的事儿,但是我为了表达一种态度,今天给大家讲一讲《癌症病人需要心理关怀》。

刚才唐丽丽的发言中也讲过这个问题,癌症病人是一个特殊的群体,确确实实需要关怀,而且是多种多样的关怀,而心理关怀是其中非常重要的一个方面。从专业来讲,我真不应该站在这里,但是在这个讲台上,可能我的视角和思维方式跟在座的各位有所不同。

从中国癌症的现状和趋势谈起

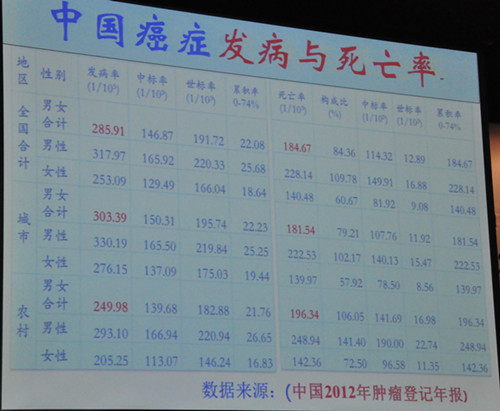

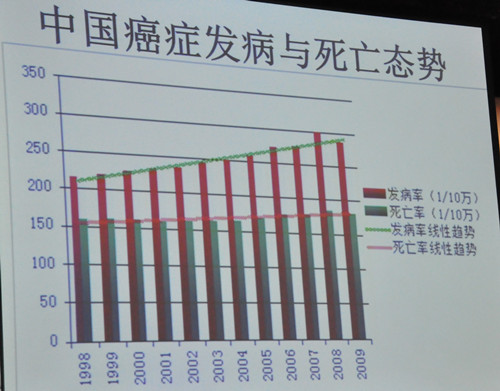

目前官方出版的最新数字,中国癌症的发病率约为285/10万,死亡率约为184/10万,在卫生部的会上,高部长曾直截了当问我,中国的癌症是不是越来越多?那么我肯定说是。从一些图中可以看到,发病率一直在明显上升,死亡率也在上升,但是趋于平缓。

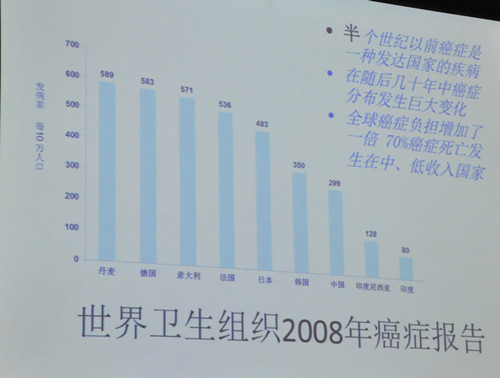

很多专家在讲课的时候都愿意讲中国癌症的发病问题,有些使人产生一些误解,中央电视台的记者就打电话问过我,因为我是国家肿瘤登记中心第一任主任,“中国是不是全世界癌症发病率最高的?”我说不是,发病人数最多,但发病率不是最高,世界上发病率最高的丹麦。半个世纪以前,人们认为癌症主要存在于发达国家,后来才发现,发展中国家也在不断上升。

那么癌症和经济的发展呈一种什么样的态势呢?我们看印度,印度的癌症发病率很低,跟中国三四十年前发病水平相近,说明生活越好人们得癌症的机率越高。另外癌症发病率增高,年龄是一个重要的因素,如果用标化的方法去掉年龄因素的影响,中国的发病率在全世界的平均水平较高但不是最高的,我们的死亡率也是比较高的。而我们中国的治疗水平,也并没有真正达到世界的平均水平。

癌症病人的心理问题

作为一个有40年行医经验的医生,我的感觉是,如果告诉谁得了癌症,一定是突发性的打击。癌症病人终生会受到死神的“骚扰”,他们需要社会的关怀,尤其是心理关怀。

讲到心理,好像是比较抽象的东西,先哲们认为灵魂是不朽的,所以和躯体不是一回事,有时候似乎看不到,而看不到的东西,它也依然是科学。希腊的亚里士多德是世界上最伟大的哲学家、科学家和教育家,马克思认为他是最博学的人物,而恩格斯认为他是古代的黑格尔,评价都非常高。

亚里士多德强调灵魂是人类的本质,意识决定行为,这一点,不同的领域有不同的解释。

科学家:心理是客观事物在大脑的反应

哲学家:用充满哲理的语言解释心理现象

神学家:用宗教的面纱神化心理的行为

医学家:人的健康包括健康心理状态

心理学家:解释心理问题的来龙去脉

政治家:用信仰的理论强化思想意识

我们所说的癌症病人的心灵创伤是黑色的,是一种突发性的精神冲击,死亡的威胁在那一刻突然逼近,内心巨大的恐怖油然而生。“肿瘤学”这个词的希腊语是onkos,意思是“负担”,同时还有另外一层意思,妖魔鬼怪一样的mask(面具),本身就有恐怖的这么一层意思。

有一个病人是某电视台主编室的负责人,他跟我说“我一看到化验单上出现癌细胞三个字,心里马上乱了”;有一个国家部级干部,他说“我一听说自己得了胃癌,精神就一下崩溃了”;一个病人说,“我25岁发现锥体瘤,就被推向了死亡的门槛”……

不同的职业,对癌症的恐惧也有所不同。有一个矿山的干部,因为矿难频发,本来以为自己已经见多了不惧怕死亡。但他说刚知道自己得了肺癌的时候,还是无法接受,情绪低落,“得肺癌必死无疑,谁不怕死的?”

有一个病人是个老师,她得了乳腺癌以后想的不是自己是活是死,而是想到我上有老下有小,他们怎么办……一个马来西亚的病人,他在得癌以后并没有惊慌失措,这种打击对他来讲已经不是突然的了,他告诉我说,“我的爸爸妈妈全是癌,所以我肯定要得癌,只是时间的问题”。

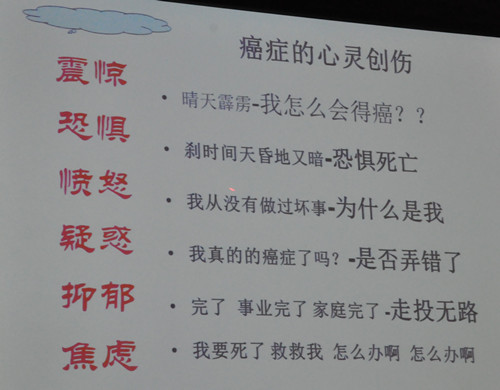

我们归纳一下癌症的心灵创伤,震惊、恐惧、愤怒、疑虑、抑郁、焦虑,得了癌的人,很多都犹如晴天霹雳,刹时间天昏地暗,其实这句词是白毛女唱的。所以我经常告诉我们的媒体,告诉法律界的人士,落实“知情同意”,在病人接受不了的时候,不要一下子告诉他们你得了癌。

恐惧,那么天昏地暗就觉得要死了,天马上就塌下来了,这世界不管他是好是坏,跟我已经没有关系了。

还有一些人就很愤怒,“不对吧,我一辈子没做过坏事”,在这些人的理论中,做过坏事的人才遭报应才得癌。其实我们有很多好人,有很多的我们尊敬的人,他都跟这事儿没有关系,但是他想到的问题,我没作过坏事,为什么得癌。那还有一些人认为弄错了,我真的得癌了吗?我能吃能喝,怎么会得癌呢,是不是弄错了医生?

还有的人就抑郁,只要说他得癌,他马上干什么都没有情绪了。北医有一个老师,化验的时候跟别人的化验单搞错了,医生说他得了膀胱癌,他就不吃饭,不上班,后来我帮他仔细又检查了,发现他不是膀胱癌,他马上跟我说,“赵平,给我炒仨鸡蛋。”

还有一种人特别焦虑,“我要死了,救救我吧,怎么办,你们有什么办法没有?”家属也是这种心情,打着电话,如果你接到第二个电话,真的是没有办法,除非在这个时候你的手机没电了,要不然的话,你真不忍心放下。

所有这些强烈的打击和心理反应,对我们的治疗是很有妨碍。

那么我讲死亡的威胁,治疗的痛苦,家庭的重负,以及有些人得癌,他的恋人就离他而去。那么我记得我在友谊医院工作的时候,有一个女孩子,得了直肠癌,偶然发现的。第一天她的男朋友还来看,以后到出院就一直不再看了。

有一个非常出色的律师,年薪一百万,他在我一个朋友的律师事务所工作,那时候我还在协和医院当外科主任,朋友给我打电话,问我能不能帮他安排住在协和医院。我就把他安排在协和医院住院了,住在泌尿科,他来向我感谢,看我正在查房,跟我打了一个招呼,说我是谁谁介绍来的,我说好吧,你住院有什么问题再来找我。到了第三天,泌尿科的护士长告诉我说,赵大夫你介绍那个病人死了。我说怎么会呢,他身体那么好?护士长说,他自己到天津开发区找了个地方自尽了。

这件事对我的刺激非常大,因为这个病人仅仅是一个两公分的透明细胞癌,我们完全有能力把他治好,但是他为什么要死呢?因为他忍受不了第一轮的打击,他怕死,又选择了死。死亡对任何人都是恐惧,对东方人尤甚,因为东方人的宗教认为人死以后要下地狱。

孔子说,未知生,焉知死。人如果不愿意相信死亡的规律,死亡将永远折磨着你。三天前,一个同学给我发短信,告诉我另一个同学因为胰腺癌去世了。你们知道我怎么回复的吗?我说“人人都要走这条路,只是早晚的问题,我希望每个走这条路的人都能平静一些,只要你能认可,就能好得多”。我为什么要这么说呢?因为报告我这个消息的人本身就是结肠癌,而且已经是晚期了,但是他已经活了五年了,现在的精神状态也非常好。

他给我回复说,“我非常感谢你,我知道你什么意思,你真是我永远的朋友。”我想如果用一种平和的心态接受自然衍生的结果,活着就用认真的态度去处理世间的一切事物的话,你就无须提心吊胆的过日子了。有一个著名的作家叫柯岩,写过一本书《癌症不等于死亡》。

我刚到肿瘤医院的时候,有一个司机跟我说,过去我们医院有一个说法,十个癌症九个瞒,还有一个不是癌。什么意思呢?那个癌误诊了。说明那个时候的治疗水平很差,但是现在很多人都问我,癌症到底可以不可以治好?老实讲,那些科普宣传的人说能治好,病人说能治好,为什么我老治不好?

我在中央电视台面对面的答复患者问题的时候,抗癌乐园的人也说,“我得了晚期肺癌已经活了十三年了”,他还叫我不要太悲观。我问他一个问题,“你住院时候的病友有几个还活着?他说都死了,就剩自己一个了。我就告诉他,“真实的情况就是,我们现在的医学能力有可能治好40%的病人。”他又问,“什么叫治好,癌症能不能治好?”我说癌症肯定可以治好,国际上有标准的,治疗以后五年之内不复发,就算治愈。但是治愈并不代表你不再得癌了,你可能再得,机率就和正常人一样了。

我们真的需要反思,上世纪70年代,当欧美国家在进行一次重大的医疗改革,把心理的因素加进去的时候,我们中国正在搞伟大的无产阶级文化大革命。因此我们落下了,现在的医学教育对于人文的关怀是忽视的。因此今天中国的医疗纠纷在全世界是绝无仅有的,在中国历史也从没有达到这种水平。

有一次我在主持一个大会时问在场的医生,“请你们告诉我,你们所有的医疗纠纷、医疗事故,医方有没有责任?”结百分之八十到九十的人都举手,所以医方还是有一定的责任,只不过这个责任没有给病人医闹的权利,但是被某些媒体、被某些领导默许了,所以他们才“大闹天宫”。

我们应该怎么做?

肿瘤病人的心理关怀,我想,可以是三步曲,包括心理创伤的急救、肿瘤病人的心理关怀和心理关怀的社会化。

第一,要铸造心理冲击的防洪提坝。对于不能够马上接受这种打击的人,我们应该避免直接陈述,可能法律学家会和我们辩论,说病人有知情的权利,可他们知道吗?所有的人都不愿意死,你能不能给他一个缓冲?我们为什么不能够善良一点考虑病人的感受呢?

我觉得医患沟通中最重要的就是真诚与尊重,老实讲,我们有多少大夫知道尊重病人?“三号,打针!五号,发药啦!”这是一种尊重吗?这种熟悉的声音,不应该是在监狱里才常常听到的吗?所以我们做的很不够,但是并没有意识到。

第二,支持与鼓励。病人到底心理有什么问题?我想首先你需要跟他成为朋友,温暖的陪伴,耐心地听他倾诉,因为倾听本身就是一剂良药,能够帮助病人宣泄内心的郁闷。我们如果能够考虑病人的感受,体会他们对死亡的恐惧,能够给他们一点点时间,情况可能就大不一样了。即使这个病是不能治的,我们也没有必要骗病人,依然可以帮助他们,告诉他死亡是怎么回事,帮助他平静的走完最后一站。

我们到台湾专门考察过,他们有专门的社会心理关怀中心,有心理咨询师和心理治疗师,社工,还有其他一些专业人员来提供各种形式的帮助,如果一个人得了癌,对生活没有希望,整天蓬头垢面,我们就可以让他知道什么是美。有一次我到江苏南通参加一个康复者的会,那个情景让我永远难忘,一位穿着黑色燕尾服的男士和一位穿着飘逸长裙的女士在那翩翩起舞,我以为他们是两口子,结果别人告诉我,俩人都是癌症晚期。

还有一点,除了医生,病人还有一种人特别相信,就是患同一类病的病人。我们也就经常组织抗癌乐园的人到肿瘤医院去给他们现身说法,“我跟你得的是一样的,我现在已经活了八年了。”真的吗?如果他认为他那个是真的,他才会相信他还有希望。同类病人彼此之间的鼓舞,作用往往超过了我们。就如同走夜路的时候,如果有一个人陪伴,就壮点胆,如果有一百人陪伴,我就不怕那鬼从坟墓里再出来了。

编者注:赵平教授报告结束后,现场有几位医生询问中国医学院肿瘤医院肿瘤患者服务中心的具体情况,非常希望取经。那么医科院肿瘤医院的肿瘤患者服务中心何时成立的?现在以哪些形式为患者提供切实的帮助?具体是如何开展的?带来了怎样的效果?敬请关注医脉通近期报道。