来源:医脉通;记者:刘建欣

图文整理自台湾马偕纪念医院赖允亮教授6月18日在中国抗癌协会肿瘤心理学专业委员会(CPOS)2016年学术年会“生死教育专场”的报告。

赖允亮教授(朱建华/摄)

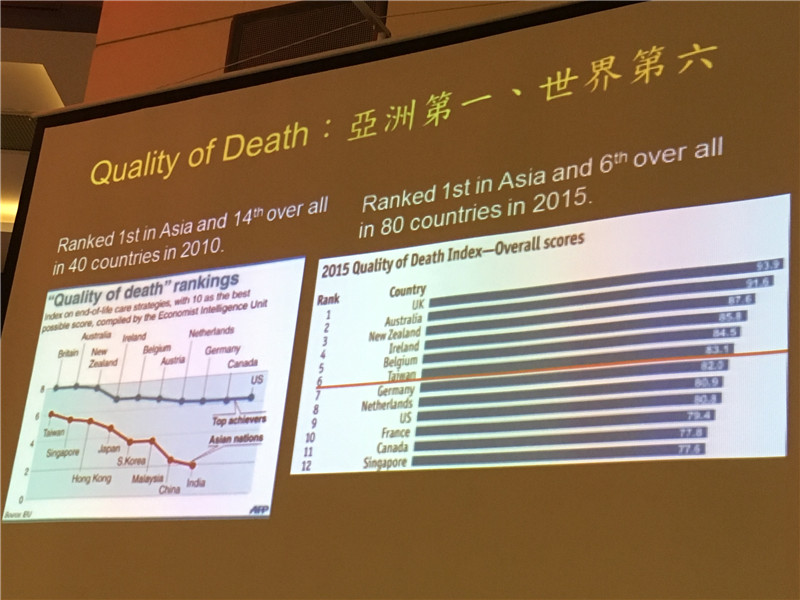

台湾死亡质量位列亚洲第一、世界第六

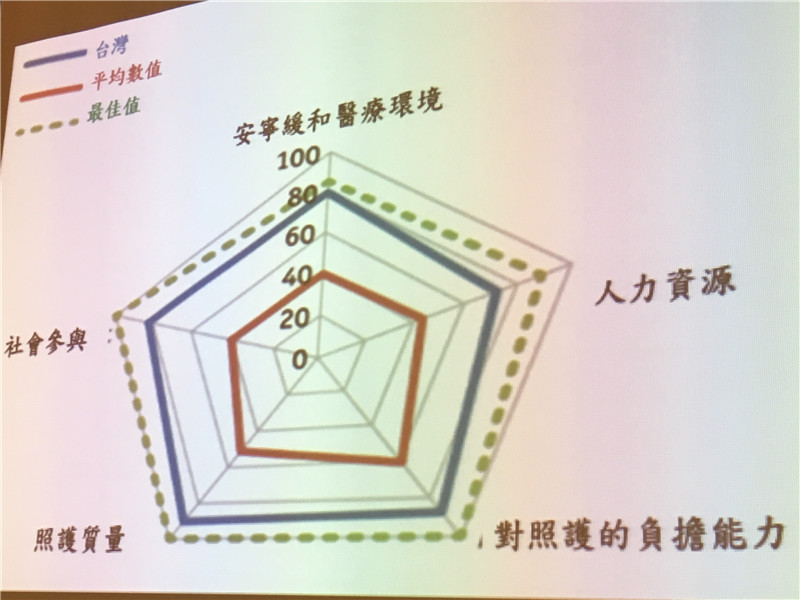

台湾的安宁缓和现状(蓝色)远高于国际平均值(红色),离最佳值(绿色)已经不远

然而,20-30年前,死亡在台湾还是一个忌讳。

许多华人宾馆、写字楼、居民楼的电梯板上都没有“4”

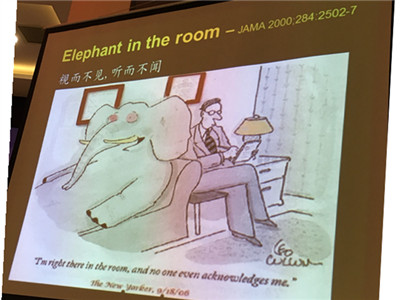

一直以来大家都不愿意谈论死亡。但是死亡就像房间里面的大象,无法避免。

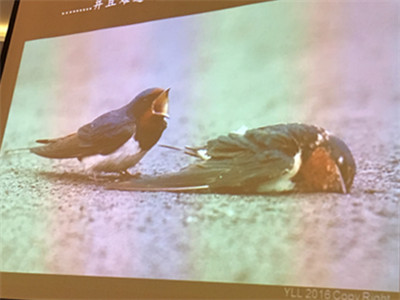

我们不知道死去的燕子有多苦,但我们知道旁边活着的燕子有多痛苦

苏轼《江城子》中的词句“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”

死亡带给亲人的伤痛,十年也难抹平

死亡到底是终点?还是一个新的开始?

台湾的社会喜欢用这样一个寓言讲死亡:

有一群人,在海边忧伤地向扬帆出海的船只告别,船影越来越小,只剩桅杆顶端还看得见,最后连桅杆也消失了,人们忧伤地低语:他走了。

然而就在此刻,在遥远的某一方,另一群人正张望着海平面,他们看到了同样的桅顶,他们欢呼着:他来了。

十几年前赖允亮教授的母亲过世时,他在佛罗里达街上的一张羊皮上发现了下面这首诗,内心很得安慰,他知道母亲其实并没有离开,她在周围。过了几年,这首诗翻译成了日文,后来又翻译成中文。最近几年台湾的追思会和葬礼上常用这首歌《化为千风》。其实人死了以后,并没有离开,所怀念的人就在你的旁边。

Do not stand at my grave and weep

(请别在我的坟前哭泣)

For I am not there, I do not sleep

(我不在那里,也未曾谁去)

I am a thousand winds that blow

(我是拂面的千风)

I am the diamond glints on snow

(我是雪中钻石般闪耀的光芒)

I am the sunlight on ripened grain

(我是洒落麦田的金色阳光)

I am the gentle autumn‘s rain

(我是沾衣将湿的温柔秋雨)

When you awaken in the morning’s hush

(当你在清晨的静谧中醒来)

I am the swift uplifting rush

of quiet birds in circled flight

(我是天空中盘旋的飞鸟)

I am the soft stars that shine at night

(我是夜晚闪亮的柔星)

Do not stand at my grave and cry

(不要在我的坟前哭泣)

I am not there, I did not die

(我从未躺在那里,我,未曾死去)

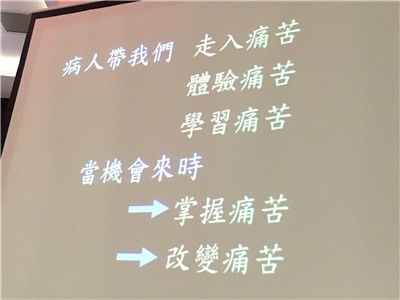

让病人有权利选择死亡,有能力选择死亡,是很多医生的心声。台湾的安宁照护能够推广的一个基本前提,就是医疗人员的心中有关于生死的想法。

《经济学人》(Economist)报道台湾安宁疗护取得的成就时,提到了以下四个方面的原因:

公众参与:打破讨论死亡的禁忌,将生死教育放入教育系统中。

医疗环境:从2004年到2012年,安宁缓和团队从8个增加到69个。

照护的负担能力:医保的补助,并且扩大安宁缓和至八大非癌疾病。

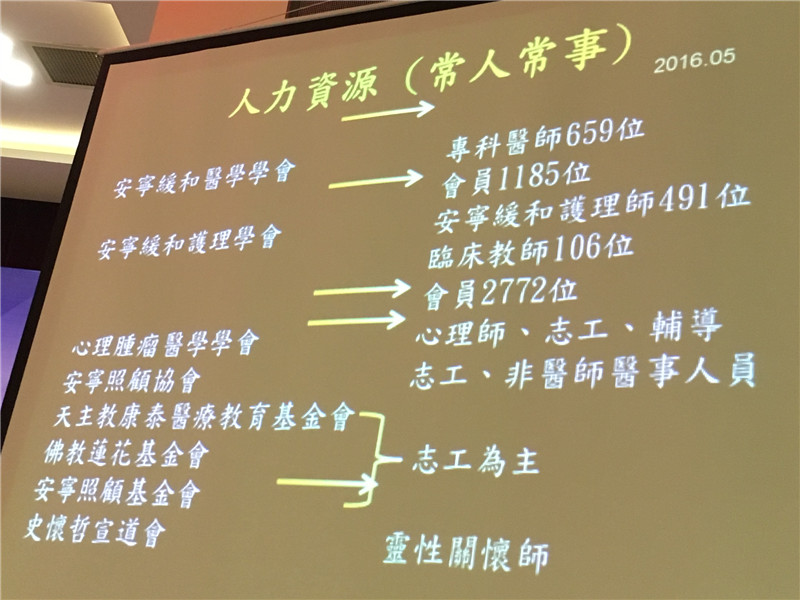

人力资源:不仅医师,还有社工、心理师及其他科别医师的安宁训练。

台湾安宁照护:奇人奇事——奇人常事——常人常事

任何开拓者在一开始都会被当作另类。台湾有一位护理长,因为实在心疼一个病人,就利用下班以后自己的时间,坐很长的公共汽车到病人家里给病人洗头洗澡。这在一开始就是奇人奇事。

不久以后,台湾安宁照护基金会募款,通过拍摄宣传片、举办各种活动引导社会群众开始去谈论死亡的问题,宣传片邀请的是台湾的社会名人来拍,一句主要的口号就是“对死亡,要听,要说,要看”。

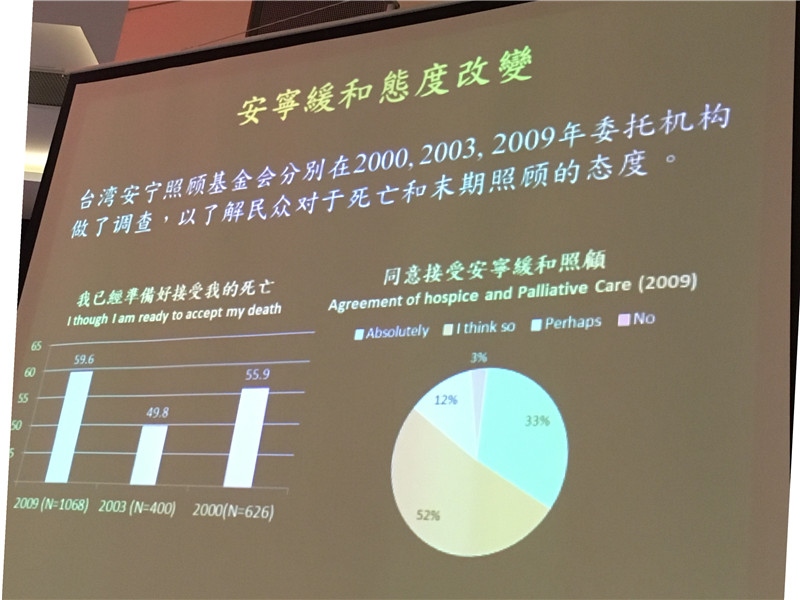

七八年以后,台湾安宁照护基金会做了抽样调查,结果如图中所示。

民众对于死亡和末期照顾的态度已经有了很大的转变。但离目标值仍有距离。

德不孤,必有邻,从事生死教育、安宁照护渐渐从“奇人奇事”变成了“奇人常事”,谈论生死变成一件容易的事。

过去台湾人都认为生病的人一定得在医院,健康的人才在家里。

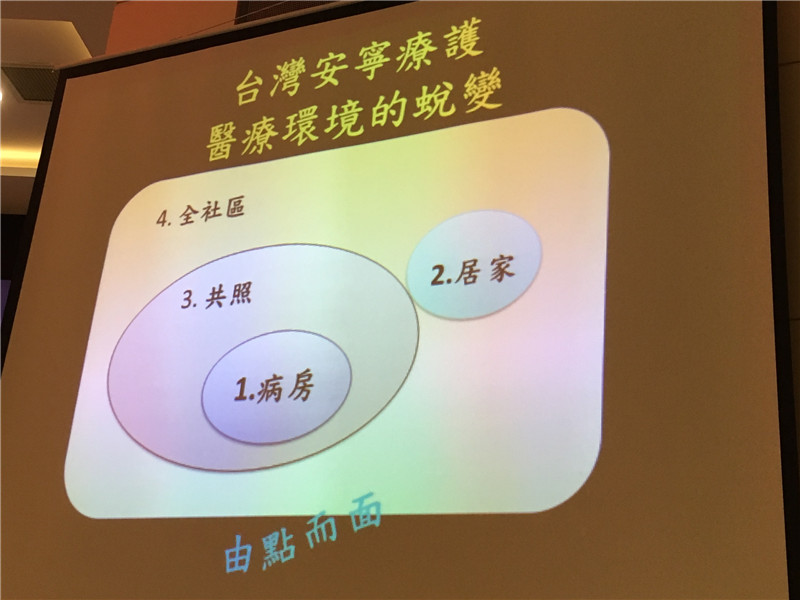

安宁疗护的医疗环境从医院的病房,到居家,到多个病房的共同关照,再到全社区,

由点到面,逐步铺开。过程中克服了许多困难。

目前有关安宁照护医疗环境的要求

方向 条文 安宁病房 有适当安宁缓和医疗团队提供安宁病房照护服务 安宁病房应有适当设施、设备、仪器管理机制,并确实执行保养管理 适当的安宁病房管理、收案评估、照护品质与记录 安宁居家 应由适当的安宁缓和医疗团队提供安宁居家疗护服务 适当的安宁居家疗护管理、收案评估、照护品质、团队合作与记录 安宁共照 应由适当安宁缓和医疗团队提供安宁共同照护服务 适当的安宁共同照护管理、收案评估、照护品质、团队合作与记录 安宁团队 安宁缓和医疗团队人员须依末期病人照护需要,安排在职教育训练,并定期评核其能力 良好的安宁缓和医疗团队合作与整合性照顾计划

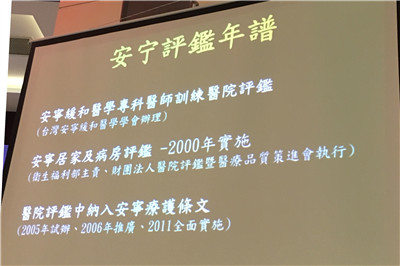

是否有合格的安宁照护逐步纳入台湾医院整体评价中,2011年已全面实施

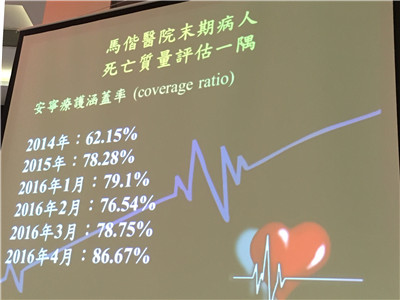

台湾马偕医院安宁疗护覆盖率从2014年的62.15%上升到86.67%

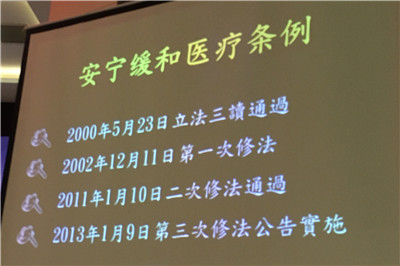

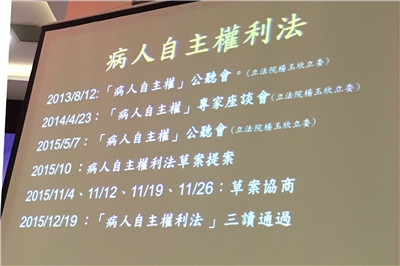

台湾安宁缓和条例于2000年获得通过,2013年1月第三次修法公告实施

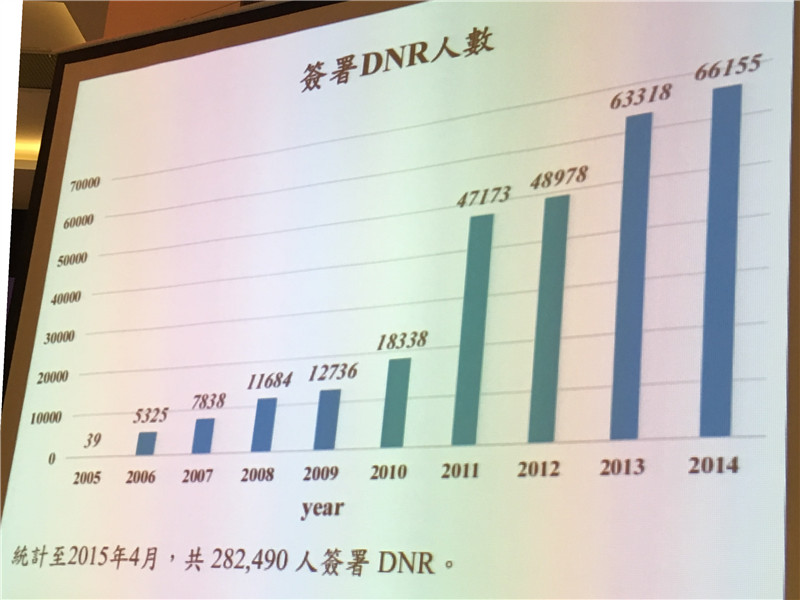

台湾签署DNR(拒绝心肺复苏)的人数逐年增多

2015年12月,台湾《病人自主权利法》正式通过

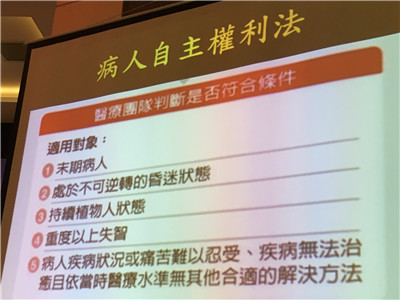

医疗团队判断病人是否符合安宁疗护的条件

台湾安宁疗护当年的种子师资

台湾安宁疗护现在的人力资源队伍

永远不要忘记,医学的本质是帮助