外阴上皮内瘤样病变(VIN)

外阴不典型增生或外阴上皮内瘤样病变(VIN)可以表现为瘙痒、皮损或色素沉着。也可以无症状。诊断的中位年龄为46岁。

VIN是根据病变累及的上皮细胞数量分类的:

◆VIN1提示异型性细胞位于上皮的下1/3;

◆VIN2提示异型性细胞上升至上皮的下2/3;

◆VIN3表示异型性细胞贯穿上皮全层。

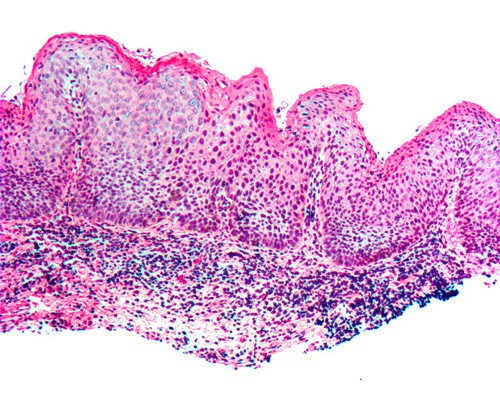

显微镜下的外阴上皮内瘤变三期。图片来自wikipedia.org

3%~4.8%的VIN3患者接受治疗后仍可能进展为癌,同时也已发现88%的未治疗患者可发展为浸润性疾病。12%~23%的VIN3女性患者在行VIN3切除术时发现有浸润性癌变。然而,大多数这些诊断的病例,其浸润深度均小于1mm。

1/3的浸润癌与VIN3共存。孤立性病变有疾病进展的最高风险。自发性消退的发生概率是10%~56%。但是,因为这是一个癌前期病变,所以临床处理是标准治疗方式。当病变边缘阳性时,其复发率较高,范围是17%~46%。

危险因素

VIN的危险因素包括其他生殖道不典型增生的病史(25%有其他下生殖系统异常增生)、吸烟、免疫抑制和其他性病病史。

VIN分类

国际外阴疾病研究协会的外阴肿瘤小组(ISSVD)将VIN分为两类:

◆VIN常见型:这包括了此前的VIN2~3的亚型、疣状型、基底细胞样型和混合型。

疣状型的外观呈湿疣性,显微镜下细胞中包含大量异常成熟的核分裂象。通常的类型最常见,一般发生在年轻、绝经前妇女。风险因素包括HPV感染、吸烟和免疫抑制。病变往往是多灶性的。

◆VIN分化型:包括此前分类为单纯型的VIN病变,在各种类型VIN病变中所占比例少于5%。通常发生于绝经后妇女,并且与硬化性苔藓相关,但无HPV感染。

病灶多为单发性,P53阳性。这种病变可能是HPV阴性外阴癌的癌前病变。

好发区域

VIN病变最好发于外阴的3点和9点无毛发区域。

病变往往是多灶性的,可能呈斑点状、丘疹、疣状,为白色、红色、灰色或棕褐色。一般通过应用3%冰醋酸涂于会阴部皮肤5min后,阴道镜下活检进行诊断。

治疗手段

多种治疗方法可选。距病灶边缘5mm的广泛局部外阴切除术(外阴皮肤切除术)是适当的,或者CO2激光烧蚀、超声乳化手术(CUSA)。

VIN的局部治疗包括氟尿嘧啶(5%的氟尿嘧啶软膏每天一次,持续一周,因该药可引起显著的化学烧伤,如果患者能够耐受,可将药物使用增加2~3次)或5%咪喹莫特乳膏(每周3次,即周一、周三、周五,如果发生外阴肿胀反应,则可减少到每周一次),二者均被证明在非免疫抑制的患者中是有效的。

阴道上皮内瘤样病变(VAIN)

大多数患者无症状。偶有患者可能出现阴道分泌物增多、性交后出血或绝经后出血。大多数病灶是通过异常的巴氏涂片发现的。

危险因素和分裂

风险因素是HPV感染、其他生殖道不典型增生和免疫抑制。

VAIN分为三个层次:

◆VAIN1提示异型性细胞位于上皮的下1/3;

◆VAIN2提示异型性细胞位于上皮的下2/3;

◆VAIN3则是异型性细胞贯穿上皮全层。

显微镜下异常包括核异型性、细胞去极化、角化不全和异常核分裂。

阴道不典型增生最常见的部位是阴道后穹隆。VAIN多为多灶性。通过应用3%的冰醋酸涂抹阴道可疑病变处5min后经阴道镜下直接活检可以得出诊断。

有数据表明,VAIN与因宫颈不典型增生行子宫切除手术的妇女有关:5%的病患在10年内可发展为VAIN。

治疗手段

治疗可以用激光消融、手术切除或局部用药,如5%的氟尿嘧啶乳膏局部涂抹。

有许多使用方案,但是我们推荐剂量是氟尿嘧啶每周1次,持续10周。如果患者因为阴道化学性烧伤而出现症状,则可将剂量减少至每2~3周1次。

每月的维持剂量可以考虑。复发率的范围是0%~38%。另外,2.5%的复方咪喹莫特乳膏也可经阴道内涂药器每隔一天使用一次,持续16周。给药期间,如果发生明显的阴道肿胀反应,则有必要将给药频率减少为每周一次。

本文内容节选自《妇科肿瘤临床循证手册》,由天津科技翻译出版有限公司出版。医脉通已获得出版社授权。欲了解更多内容,欢迎阅读原版书籍。

前一篇请点击》》》[一文读懂]妇科肿瘤常见癌前病变详解(上)